|

帶、沖脈穴 p101_2

任 脈

督 脈

帶.沖

陰.陽維

陰.陽蹻

|

督脈 | 任脈 | 沖脈 | 帶脈 |

陽維 | 陰維 | 陽蹻 | 陰蹻 | |

諸陽之綱 | 諸陰之領 | 諸經之海 | 諸經之約 |

主一身之表 | 主一身之裡 | 主左右之陽 | 主左右之陰

|

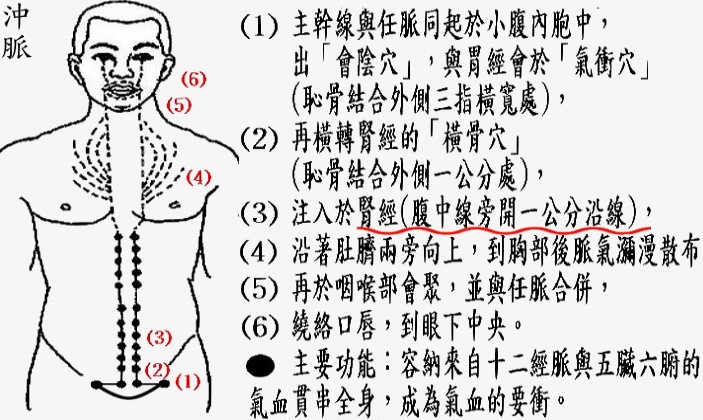

衝脈﹝循行﹞

1.起源:《靈樞‧動輸》:「衝脈者十二經脈之海也。與少陰之大絡起于腎下,出于氣街…」;《靈樞‧五音五味》:「衝脈、任脈皆起于胞中…」;也即《難經‧六十六難》所說的「臍下腎間動氣」所在。胞中,是就其內部臟器而言;關元,是就其外部穴位而言。王冰注說:「其本生出,乃起于腎下也。」

2.後行支(伏沖):《靈樞‧五音五味》:「衝脈、任脈皆起于胞中,上循背里,為經絡之海…」。是指行于脊背深部,被稱為「十二經之海」的主幹,又稱「伏沖之脈」。

3.前行支(本支):《靈樞‧五音五味》接著說:「其浮而外者,循腹(右)上行,會于咽喉,別而絡唇口」。這是行于腹部,夾臍旁左右上行,即從氣衝出來,經足少陰橫骨各穴,至幽門而上胸。即《素問‧骨空論》所說:「衝脈者,起于氣街,并少陰(《難經‧二十八難》作「足陽明」)之經夾臍上行,至胸中而散也。」

4.上行支:《靈樞‧逆順肥瘦》:「夫衝脈者,五藏六府之海也,五藏六府六府皆稟焉。其上者,出于頏顙,滲諸陽,灌諸精…」。楊上善《太素》註:「衝脈氣滲諸陽,血灌諸精,精者目中五藏之精。」可知這一支上行頭部,對五官七竅起滲灌氣血的重要作用。

5.下行支:《靈樞‧逆順肥瘦》又說:「其下者,注少陰之大絡,出于氣街,循陰股內廉,入膕中,伏行骭骨內,下至內踝之後屬而別。其下者,並於少陰之經,滲三陰,伏行出跗屬,下循跗,入大指間。」這一支大致上與足少陰腎經并行而下達足大趾間。《靈樞‧動輸》所載基本相同:「…出于氣街,循陰股內廉,邪入膕中,循脛骨內廉,并少陰之經,下入內踝之後,入足下;其別者,斜入踝,出屬跗上,入大指之間,注諸絡以溫足脛。」

﹝病侯﹞

衝脈為血海,與婦女月經病證關係最大《靈樞‧五音五味》:「今婦人之生,有餘于氣,不足于血,以其數脫血也。」《素問‧骨空論》:「衝脈為病,逆氣、裡急。」是指氣血不順而見厥氣上逆和胸腹裡急。《素問‧骨空論》所說的「從少腹上衝心而痛,不得前後,為沖疝」,即指氣上逆、大小便不利的衝脈見症。《脈經》所載:「苦少腹痛,上搶心,有絕孕、遺失溺、脅支滿煩也。」是對衝脈病症的總括。

﹝交會穴﹞

氣衝(會足陽明),橫骨,大赫,氣穴,四滿,中注,肓俞,商曲,石關,陰都,通谷,幽門(以上會于足少陰)。會陰,陰交(以上會于任脈)。此外,足太陰脾經絡穴公孫通於衝脈。

從交會關係可以看出,衝脈是并足少陰之經行于腹部,而不是《難經‧二十八難》所說的「并足陽明之經」,與足陽明的關係主要是在「出于氣街」,以及上、下巨虛,為衝脈下部輸穴;還有足太陽的大杼,為衝脈上部輸穴。衝脈為十二經之海,分佈最廣,上部「滲諸陽,灌諸精」;下部「滲三陰」,「注諸絡」。衝脈之名為「沖(衡)」,即說明其滲灌血氣的作用四通八達,遍及全身。因其作用的重要,故又稱血海和五臟六腑之海。《靈樞‧五音五味》還說:「血氣盛則充膚熱肉,血獨盛則滲灌皮膚,生毫毛」,指出肌膚的熱量和毛髮的生長均與衝脈功能有關。衝脈與任脈的功能發源於腎氣。腎氣的盛衰直接關係衝任。《靈樞》還指出,男子的不生鬍鬚,是由於「任衝不盛,宗筋不成,有氣無血,唇口不榮故須不生」。從而可以理解衝脈「滲灌皮膚,生毫毛」的全面意義。

氣衝。(一名氣街,在少腹毛中兩旁各二寸,橫骨兩端,動脈宛宛中,足陽明穴也)

氣衝。(一名氣街,在少腹毛中兩旁各二寸,橫骨兩端,動脈宛宛中,足陽明穴也)

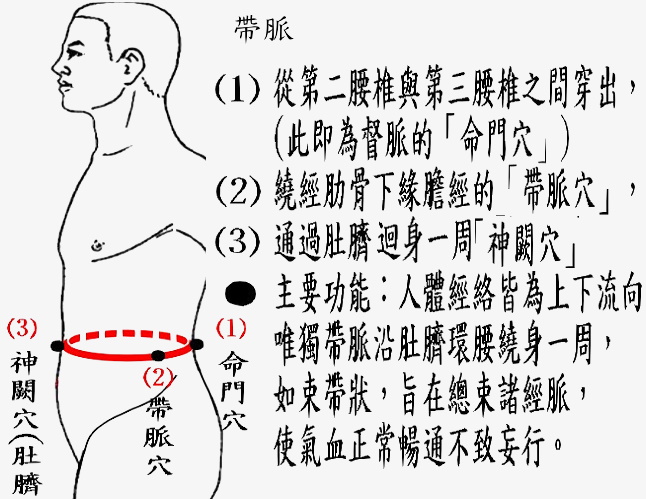

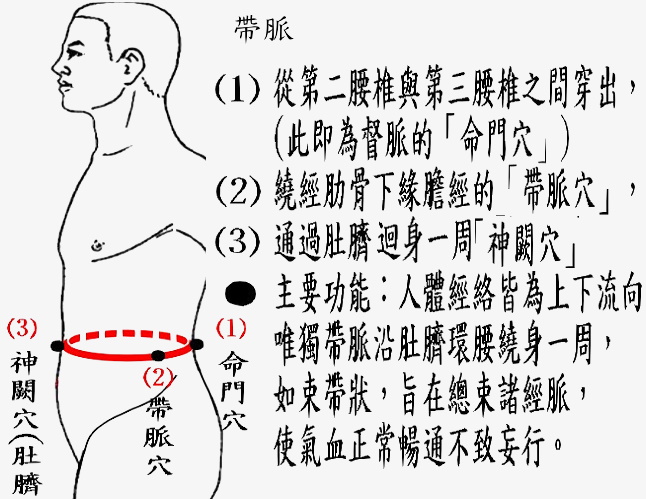

帶脈

1.起源:《靈樞‧經別》:「足少陰之正,至膕中,別走太陽而合,上至腎,當十四椎,出屬帶脈」。說明帶脈當兩腎之間「十四椎」處出來,與督脈相接。《素問‧痿論》:「陽明、衝脈皆屬於帶脈,而絡于督脈。」

2.本支:《難經‧二十八難》:「帶脈者,起于季脇,回身一週。」此指從十四椎處出來後,經季脇下,交會于帶脈、五樞、維道三穴,環繞腰腹一週。

﹝交會穴﹞

帶脈,五樞,維道(均屬足少陽)。此外,足少陽膽經之輸穴足臨泣通於帶脈。

從交會關係可以看出,帶脈行于腰部,與足少陽腰部各穴交會(在十四椎處的命門、腎俞等不屬交會穴,季脇部章門也不屬交會穴),因其「回身一週」,縱行各經脈均受其約束。「陽明、衝脈皆屬於帶脈,而絡于督脈」,即此意。

﹝病候﹞

《素問‧痿論》:「陽明虛則宗筋縱;帶脈不引,故足痿不用」,指帶脈約束陽明等經脈,如帶脈受損,可致少腹臟器弛緩及下肢痿軟。《難經‧二十九難》:「帶之為病,腹滿,腰溶溶若坐水中。」同樣是指帶脈失去約束則腰腹部鬆弛和囊水。《脈經》:「左右繞臍腹,腰脊痛,沖陰股也。」其證後連腰脊,下及陰股,而以少腹部為重點,故男女生殖系統病症多與帶脈相關。《脈經》又說:「苦少腹痛引命門,女子月水不來,絕繼復下(不)止,陰辟寒,令人無子;男子苦少腹拘急或失精也。」

|